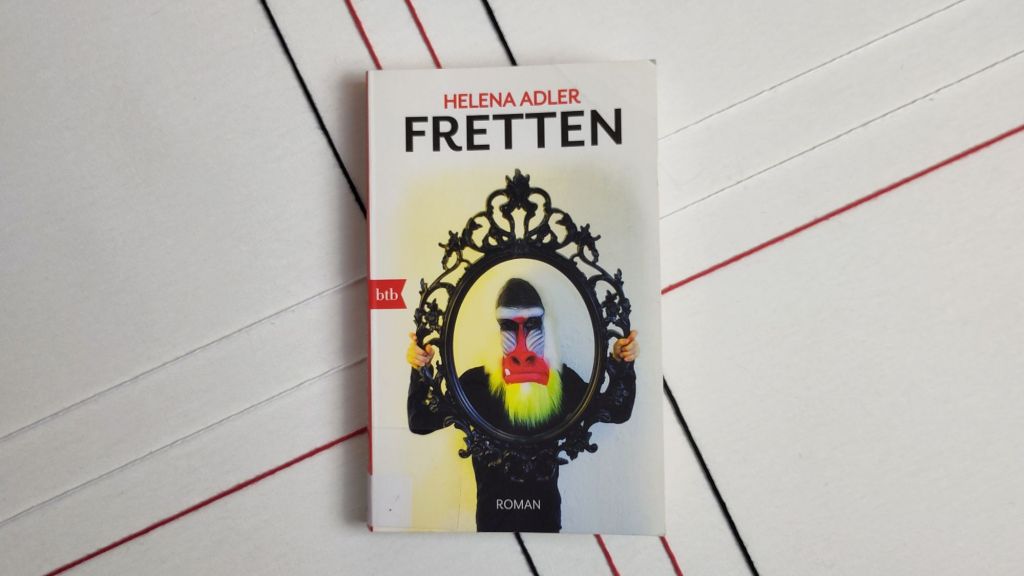

Helena Adlers literarisches Werk lebt von ihrem Umgang mit der Sprache, vom Spaß am Sprachspiel. In Fretten erzählt sie erneut von einem Aufwachsen in der österreichischen Provinz, der man nie entkommen kann, aber auch von Schwangerschaft, Geburt und dem Leben als Mutter.

„Fretten“, so erfährt man gleich am Anfang, ist ein süddeutsch/österreichischer Begriff für „sich abmühen, plagen“ oder für „sich aufreiben, sich wund reiben“. Das kann man an diesem Roman, das kann aber auch die Erzählerin des Romans.

Fretten war Helena Adlers dritte literarische Veröffentlichung, zwei Jahre nach dem durchschlagenden Erfolg von Die Infantin trägt den Scheitel links. Mit diesem Werk hat es auch etliche Gemeinsamkeiten, sowohl thematisch als auch im Aufbau. Wie auch bei der Infantin benennt Adler ihre Kapitel nach Gemälden und stellt sie dem jeweiligen Abschnitt als Motto voran. Sie bedient sich quer durch die Kunstgeschichte bei Hopper, Warhol, Dalí und Bruegel d. Ä., und auch an eigenen Werken wie der Assemblage Ein Kanarienvogel unter Karnivoren. Thematisch widmet sich der erste Teil des Romans erneut dem Aufwachsen auf dem Land, in einer dysfunktionalen Familie und unter dem gestrengen Blick der „Dorfgemeinschaft“, die über jeden Schritt und Tritt mit Argusaugen wacht und auch den kleinsten Grenzübertritt nicht unkommentiert stehen lassen kann.

Fretten aber geht weiter und widmet sich den Themen, die bei der Infantin nur angerissen wurden, insbesondere Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Aber auch die Erkrankung der Autorin bzw. Erzählerin findet hier schon ihren Niederschlag. Letzteres ist besonders bedrückend, wenn man es heute liest und weiß, dass der Autorin nach Veröffentlichung dieses Romans nur noch zwei Jahre blieben.

Der erste Teil liest sich als rotzige Auflehnung gegen die spießbürgerliche Enge des Provinznests, der zweite Teil als zärtlich-liebevolle Schilderung der Mutterschaft, doch auch hier kommt die Rebellion nicht zu kurz. Die Erzählerin wehrt sich gegen die gesellschaftlichen Zuschreibungen, der kratzigen Enge des „Mutterkostüms“, den Erwartungen, die an Mütter gestellt werden und gegen die Erwartungen, die von Familie und Umkreis ganz selbstverständlich gestellt werden.

„Im Kühlschrank liegen allerhand Blutkonserven für das rituelle Opferfest bereit. Das Entbindungsbett lacht eisigkalt mit seinen Silberzähnen: Gebäre und pariere, sonst kommst du auf die Totenbahre!“

– S. 110

Adlers Erzählerin lässt keinen Zweifel an der tiefen Liebe zu ihrem Kind, der Verehrung gar, berichtet zugleich aber schonungslos ehrlich über das blutige Elend der Geburt und den Kampf und die Verzweiflung, die oft genug Teil der Mutterschaft sind. Und am Ende berichtet sie auch vom Terror einer Krankheit, die sich durch ihren Körper frisst, die sie zu früh von ihrem Kind trennen will und der sie sich allein deshalb mit aller Kraft entgegenwirft.

Adlers durchschlagender Erfolg war ihrem sehr besonderen Stil geschuldet. Sie erzählt nicht einfach nur, sondern schafft ein Sprachkunstwerk, türmt Sätze aufeinander und findet neue Worte, wo die bekannten nicht ausreichen. Manchmal ausgefeilt, manchmal ein Kalauer Von der Leserschaft fordert das einiges, auch man selber muss sich fretten, sich mühen und aufreiben und manchmal versuchen, hinter dem Dickicht der Worte den Erzählstrang zu finden, ausmachen was Realität ist und was eher Sinnbild. Für bare Münze darf man hier auf jeden Fall nicht alles nehmen. Helena Adler nimmt ihre Leserschaft mit auf eine wilde Fahrt, brüllt und flüstert, eilt in großen Sprüngen und wartet dann wieder ab. Das Spiel mit der Sprache, der überbordende Reichtum an Symbolen und Vergleichen wirkt manchmal überfrachtet, aber am Ende fügt es sich doch alles zusammen, zu einer Erzählung, die man als Gesamtkunstwerk betrachten muss.