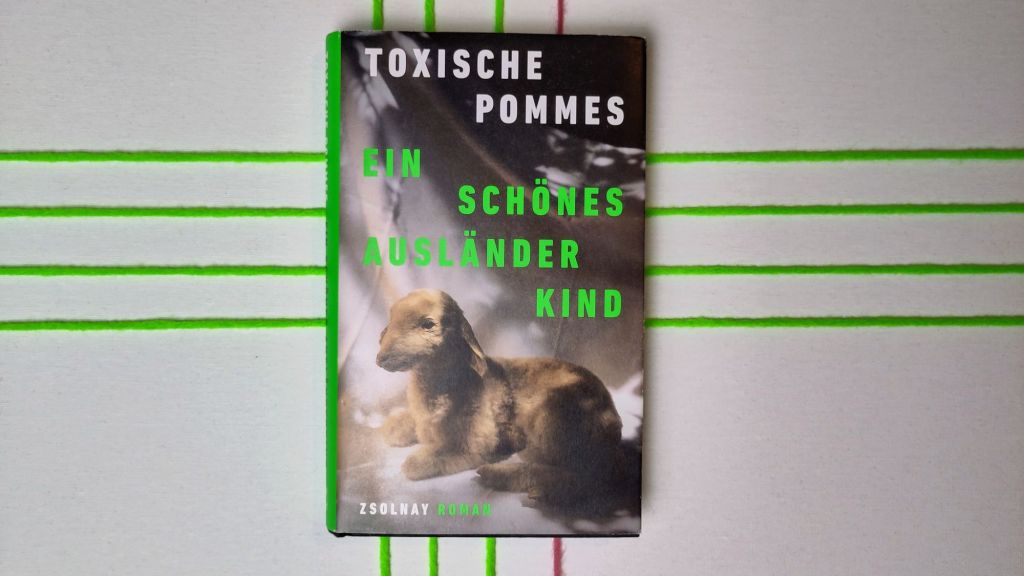

Wer „Toxische Pommes“ von ihren Social Media-Beiträgen kennt, weiß, dass man sich bei ihrem Content auf bitterbösen Humor einstellen kann, der oft nicht viel Gutes an der österreichischen Gesellschaft lässt. Bei ihrem ersten Roman ist es nicht anders.

Während des Jugoslawien-Kriegs flüchtet die Familie der Erzählerin nach Österreich, ein Land, in dem man nicht gerade auf sie gewartet hat. Eine Cousine der Mutter hat die Wiener Neustadt empfohlen und auch gleich einen Kontakt vermittelt, eine gewisse Renate, bei der die Familie erstmal unterkommen könne. Vor Ort stellen die Neu-Österreicher ernüchtert fest, dass die Wiener Neustadt mit dem prunkvollen Wien nicht mal geografisch viel gemeinsam hat und man bei Renate in der alten Wohnung ihrer Mutter lebt, die nur durch eine dünne Wand und eine niemals verschlossene Tür vom Rest des Hauses getrennt ist, in dem die Hauptschullehrerin mit ihrem Mann und ihren Kindern lebt, von denen mindestens eins furchtbar ist.

Aber es ist immer noch besser als der Krieg in der Heimat. Die Eltern wollen gute Migranten sein, die Sprache lernen, arbeiten gehen, eine eigene Wohnung finden. Als Ingenieur und Pharmazeutin kann man ja auch international gut unterkommen. So zumindest die Theorie, die in der Praxis daran scheitert, dass immer und immer wieder die Quoten für die Beschäftigungsbewilligungen ausgeschöpft sind, selbst wenn willige Arbeitgeber die Behörden ersuchen, eine Anstellung zu ermöglichen. Deshalb verdient die Mutter vorerst die Miete damit, bei Renate zu putzen und den Haushalt zu schmeißen. Von morgens bis abends putzt und kocht sie, sortiert Schränke neu, staubt ab, macht die Wäsche und bügelt Hemden. Renate scheinen immer und immer wieder neue Dinge einzufallen, die dringender Erledigung bedürfen und dank der Verbindungstür zur Wohnung der Familie kann sie diese jederzeit und unkompliziert äußern.

„Obwohl wir manch besorgtem Staatsbürger versichern mussten, dass wir nicht den Koran lesen, sondern an Jesus und die Engel glauben, und dass ‚orthodox‘ nicht ’strenggläubig‘, sondern im Grunde einfach nur bedeutete, dass wir Weihnachten und Ostern zwei Wochen später feiern, blieben wir am Ende des Tages die guten Ausländer.“

– S. 68

Der Vater wird unterdessen zum Hausmann. Was die späteren Freundin der Protagonistin einmal wahnsinnig feministisch finden werden, wird sein Fluch. Je länger sein Leben auf die häusliche Hemisphäre beschränkt bleibt, umso unmöglicher wird ein eigenständiges und selbstbewusstes Leben im neuen Land. Während seine Frau lange Stunden arbeitet, erst als Haushaltshilfe, dann wirklich irgendwann in einer Apotheke, wird seine Tochter zum einzigen Kontakt mit der Außenwelt. Aber sie selbst hat so viel damit zu tun eine gute Ausländerin zu sein, eine perfekt integrierte Migrantin, dass sie nicht auch noch die Lust und Zeit hat, seine Stütze zu sein. Immerhin sieht sie nicht so ausländisch aus, wird ihr gesagt, damit kommt sie ganz gut über die Runden. Umso schlimmer aber ist es für sie, einen Vater zu haben, der gar nicht integriert ist, immer noch kaum Deutsch spricht und nie da ist, wenn die anderen Väter es sind, aus Angst und Scham, sich nicht richtig zu verhalten. Nur beim alljährlichen Familienurlaub blüht er auf, ist wieder jemand, Bruder, Sohn und alter Freund, jemand, der großzügig Geschenke aus dem Westen verteilt und etwas zu erzählen hat.

Toxische Pommes erzählt mit viel Humor, umwerfender Beobachtungsgabe und viel Feingefühl von Menschen, die einmal etwas waren, das im Ausland nichts wert ist und unter ständigem Druck versuchen, jemand neues zu werden. Erst einmal gilt es aber, ein guter Ausländer zu sein, unauffällig, fleißig und nett. Unter dem ständigen Damoklesschwert der plötzlichen Ausweisung spielt alles andere erstmal eine sekundäre Rolle. Die Geschichte ist so persönlich wie distanziert – die Erzählerin und ihre Eltern bleiben ohne Namen, selbst im Stammbuch am Ende des Buchs tauchen sie nur in ihren Funktionen als „ich“, „Mutter“ und „Vater“ auf. Namen gibt es erst für die weiter (auch geografisch) entfernten Verwandten. Das erlaubt nicht nur eine Distanz zur sich geradezu aufdrängenden Frage der Autobiographie, sondern schafft auch eine Allgemeingültigkeit. Der Einstieg in den Roman ist wirklich, wirklich lustig, was sich mit der Zeit zugunsten ernsterer Aspekte verändert. Ihren Humor aber verliert die Erzählerin fast den ganzen Roman lang nicht und wenn dann nur, wenn sie wütend ist und selber weiß, dass ihr Zorn den Falschen trifft.